「見えない宇宙」に迫る!

X線天文衛星のコア装置にアルミニウム

世界トップクラスの打ち上げ成功率を誇る日の丸ロケット、奇跡のような小惑星探査機『はやぶさ』の帰還、あるいは国際宇宙ステーションでの日本人宇宙飛行士の活躍などから、はるか遠くの宇宙が次第に身近なものになってきたように思えます。 とはいっても、まだまだ多くの謎と神秘に満ちた宇宙。いま、宇宙を構成する物質のうち人間が理解しているものはわずか4%。残りの23%は光学的に観測不能な素粒子とされる暗黒物質(ダークマター)、そしてさらに多くの73%は、まったく正体不明の暗黒エネルギー(ダークエネルギー)といわれています。

そんな宇宙の謎に迫るのが、人間には見えないX線やガンマ線を観測するX線天文衛星。そして、衛星のコア装置ともいえるX線望遠鏡の内側で、重要な役割を担う素材がアルミニウムなのです。

宇宙に浮かぶ天文台

X線天文衛星の役割とは

2016年2月17日、種子島宇宙センターから30号目のH2Aロケットが打ち上げられました。搭載されたX線天文衛星『ASTRO-H』は打ち上げの約14分後にロケットから切り離され、無事、地球上空575キロの周回軌道に到達。「画竜点睛」の故事などから、天文観測で最も重要なミッションとなる期待を込め『ひとみ』と命名されました。

『ひとみ』は2015年に運用を終えた『すざく』に次ぐ6代目の国産X線天文衛星。初期調整と試験観測を経て、年末には本格的な観測が始まる予定でしたが、残念ながら4月末に運用を断念する方針が固まりました。 しかし、『ひとみ』に搭載されたX線望遠鏡に注がれた卓越した技術、開発に携わって来られた研究者や技術者の知性が日本の誇りであることは、何らゆらぐものでありません。

NASAやESA(欧州宇宙機関)など海外からも多くの研究者や技術者が参画し、世界的に注目を集めた『ひとみ』。搭載されたX線望遠鏡の測定精度は従来の約30倍。感度も飛躍的に向上し、80億光年離れたブラックホールも観測できる性能を備えました。

ただ、「80億光年先」と言われてもいまひとつピンとこないし、X線天文衛星自体、一般にはまだまだ馴染みがないかもしれません。そもそも、X線天文衛星とはどんなものなのでしょうか。

先に「人間には見えないX線やガンマ線を観測する」と書きましたが、宇宙の星たちは、人間の目に見える光(可視光)以外にも、電波、赤外線、紫外線、X線、ガンマ線などさまざまな波長の光(電磁波)を放っています。いずれの電磁波も地球に届いてはいますが、可視光と波長の長い電波以外のほとんどは、大気に吸収されたり拡散したりで地上での観測が困難。それらを観測するには大気の外、宇宙へと観測機器を持ちだす必要があるのです。とくに近年は「宇宙に存在する物質の90%は、X線以外では見ることができない」というのが定説。X線天文衛星への期待が高まる所以(ゆえん)です。

では、X線を観測することで何がわかるのか。X線は10~0.01nm(ナノメートル。ナノは10億分の1)という非常に波長の短い電磁波です。電磁波のエネルギーは振動数に比例し、振動数は波長の長さと反比例しますから、X線のもつエネルギーはきわめて大きなもの。つまり、天体が超高温の状態にあったり過激に活動しているとき、X線が放たれると考えられるのです。たとえば超新星爆発や中性子星の誕生、あるいはブラックホールの接近や銀河団の衝突などなど。そうした想像を絶するエネルギーを放つ現象は、宇宙の成り立ちや進化を解き明かす際に重要な意味をもちます。X線による天文観測は、そんな宇宙のダイナミズムを追究する有効な手段といえるでしょう。

X線望遠鏡の構造はバウムクーヘンのよう

薄く、軽く、アルミニウムは最適な素材

名古屋大学 理学部 C館(素粒子宇宙起源研究機構)

X線による天文観測、いわゆるX線天文学は1962年、当時MIT(マサチューセッツ工科大学)にいたリカルド・ジャコーニとブルーノ・ロッシ氏らによるX線天体の発見に始まりました。そして、日本もこの分野で屈指の競争力を誇る国。1963年に小田稔博士が世界に先駆けて開発した「すだれコリメーター*」は、精密なX線源の特定装置として数々のX線星発見に貢献しています。また、日本製X線衛星も1979年の『はくちょう』を皮切りに『てんま』『ぎんが』『あすか』『すざく』と実績を重ね、ブラックホールの観測などでつねに世界をリードしてきました。とりわけ、当時最先端のX線望遠鏡を備えた『すざく』の数々の観測成果――銀河系の中心を流れる「プラズマ川」や新たな連星系の発見など――は国際的にも高く評価され、宇宙観測の歴史に大きな足跡を刻んでいます。

(注)*すだれコリメーター……平行に置かれた2枚の「すだれ」を通して遠くを見ると、見る位置によって「すだれ」の隙間から物が見えたり見えなかったりします。同じように、細い金属を横に並べた2枚の「すだれ」を平行に配置して特定方向からのX線を感知し、線源の位置などを調べるもの。

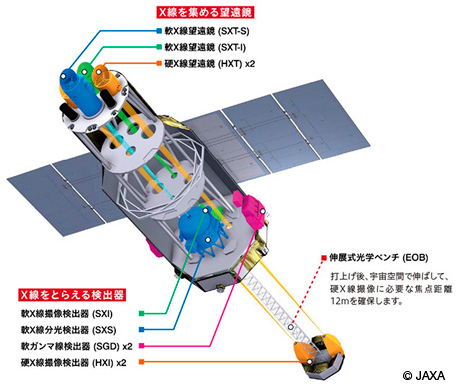

JAXA(宇宙航空研究開発機構)のホームページには、トンボが翅(はね)を広げたような『ひとみ』のイラストが掲載されています。そのちょうど頭の部分、大きな目のようにも見えるのがX線望遠鏡。軟X線望遠鏡と硬X線望遠鏡がそれぞれ2台ずつ、計4台が搭載されています。前者は、X線のなかでは比較的波長の長い(0.1~10nm程度)ものを、後者は波長の長さが0.01~0.1nm程度、軟X線の10~100倍ほどのエネルギーをもち透過力の強いX線をとらえる望遠鏡です。

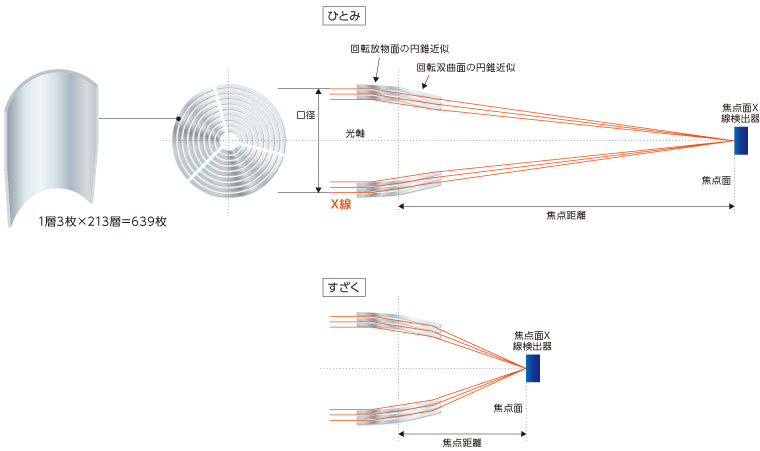

「X線をとらえる」とざっくり書きましたが、もちろん簡単なことではありません。非常に大きなエネルギーをもつX線はレンズを素通りしてしまうし、金属にも吸収されてしまうため、凸レンズや凹面鏡を使う光学式望遠鏡では観測ができないのです。 X線には、非常に滑らかな金属面などにすれすれの角度(0.5~1度程度)で入射したときにのみ反射する性質があります。その性質を利用して、天体からのX線を集めて反射させ、曲げていくことにより検出機器(デジカメならCCD)に画像を結ぶ働きをするのがX線望遠鏡です。

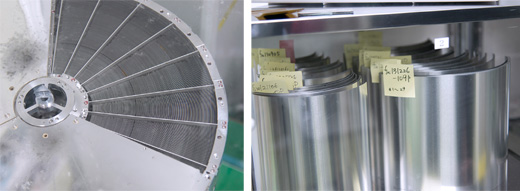

その構造は「薄いアルミ板の反射鏡を、バウムクーヘンのように同心円状に並べて層にした構造」。『すざく』に搭載されたX線望遠鏡は口径40cmと小型ながら170層の反射鏡を備えましたが、『ひとみ』はそれ以上。4台の望遠鏡には、いずれもより多くのX線を効率的に集められるよう、反射鏡は200層以上(硬X線望遠鏡213層、軟X線望遠鏡203層)使われたアルミ板は1000枚を超えています。衛星上の限られたスペースゆえ、性能はもとよりサイズにも重量にも厳しい条件が課される観測機器。アルミ板は極限までの高精度で曲面加工されました。さらに、表面の凹凸差は数百万分の1mm、基板全体にわたる「うねり」も10μm(マイクロメートル。マイクロは100万分の1)以下レベルの精度が求められる反射面。軟X線望遠鏡のアルミ板表面には金、硬X線望遠鏡のそれはプラチナと炭素が交互にコーティングされています。ちなみに、バウムクーヘンは円筒形ですが、X線望遠鏡は円錐状わずかに傾斜をつけてX線を反射させ1点に集めています。やや短めのメガホン形状といったところです。

世界に先駆ける硬X線観測

ブラックホールの正体に迫る!?

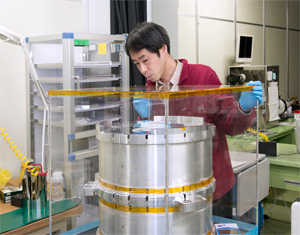

松本浩典准教授(於:現像解析研究センター)

2種類のX線望遠鏡のうち、2台の硬X線望遠鏡は『ひとみ』に初めて搭載されたもの。その開発に大きく貢献したのが、名古屋大学現像解析研究センター准教授、松本浩典博士らの天文観測グループです。200層以上重ねられたすべてのアルミ板の表面(望遠鏡の内側にあたります)には、前述のようにプラチナと炭素を何層にも重ねた膜が貼られていますが、これは従来のX線望遠鏡にはない画期的な仕組み。最も薄いところでは1万分の1mmという超極薄の膜が反射鏡の役割を果たします。もちろん、X線を効率よく反射させ、鮮明な像を結ぶために、反射面は滑らかであればあるほどベター。同グループは、滑らかなガラス管の表面にプラチナと炭素を含む風を交互に吹きつけて極薄の多層膜をつくり、その膜を熱成型したアルミ基板の凹面に圧着するという量産方法を編み出しました。(→詳細はcolumnに)

さらに、もうひとつの新機軸。プラチナと炭素の各層の厚さが一定の場合、限られた波長のX線しか反射させることができません。一方、グループが開発した多層膜は、層の厚さを徐々に変えて多様な波長のX線に対応できるよう工夫されています。名づけて「多層膜スーパーミラー」。まさに、日本のナノテクノロジーの本領発揮といったところです。グループの指導にあたった松本浩典准教授は「名大では、およそ30年にわたってX線を効率よく反射させる素材の探索や、極薄の膜をつくる技術の確立に取り組んできました。また、『すざく』をはじめ歴代衛星に採用された観測技術にも多くを学びました。新しいX線望遠鏡は、それらすべての積み重ねの上に成り立つものです」と語っています。世界に先駆ける硬X線観測は、地道な基礎研究に裏づけられているのです。

たとえば、光さえも外に出ることのできない、きわめて強い重力を持つブラックホールは周囲の物質を巻き込むとき、とてつもないエネルギーの硬X線を放出しているといわれます。そして、透過力の強い硬X線は、他の電磁波なら吸収されてしまう極厚の星間物質でも貫通してしまいます。硬X線の測定によって、人類のアプローチを拒み続けてきたブラックホールが姿を現す日は、そう遠くないのかもしれません。

『ひとみ』の打ち上げに先立つ2月10日、米国の研究チームがブラックホールの衝突から発生したとみられる重力波の初観測を発表しました。「アインシュタインの最後の宿題」とされた重力波の発見で、また一歩、宇宙の謎に近づいた人類。硬X線による観測も、さらに多面的な宇宙の探究に寄与することでしょう。これからのX線天文学は、私たちにどんな宇宙の姿を見せてくれるのでしょうか。

硬X線望遠鏡反射膜の製造方法

硬X線望遠鏡反射膜の製造方法

本文でも記したように、硬X線望遠鏡の反射面は、200層を超えるアルミ基板の内側にプラチナと炭素を交互に重ねた極薄の膜を貼ったものです。この膜が鏡の役割を果たし、望遠鏡の入口から取り込んだX線を2回反射させ、1点に集めて画像をつくることになります。

松本浩典准教授らの研究グループでは、ガラスの筒をたくさん集め、そのなかから、とくに表面が滑らか、かつ全体の「うねり」が小さなものを選びました。その筒を「スパッタ装置」と呼ばれるオーブンのような装置に入れ、プラチナと炭素をわずかに含んだ風を交互に吹きつけることで、表面に薄い膜を張ります。

反射鏡の基板となるアルミは、200度の熱で12時間かけて凹型に成型。その内側にエポキシ系接着剤*を塗布します。このとき、接着面に液剤の泡ができぬよう、作業は真空状態をつくる装置の中で行われます(万一泡があると、反射鏡の内側に凹凸ができてしまいます)。そして接着剤を塗ったアルミ基板を、薄い膜を貼った状態のガラス管に圧着させて剥がすと、アルミ基板の表面に多層膜がシールのように写し取られる仕組みです。

*エポキシ系接着剤…エポキシ樹脂と呼ばれる液状樹脂(主剤)とポリアミン類と呼ばれる硬化剤を化学反応させることで硬化する2液型接着剤の総称。